ブログ・渡辺あつこの活動をご紹介します。

2016年 12月 19日

最近は、スマートフォンの普及に伴って、いつでもどこでも写真を撮れる環境にあります。

まさに「一億総カメラマン」といえるかもしれません。

私の場合は、電話はガラ携で、LINEやネット検索はタブレット端末を利用して

いるので、現地調査の写真などはタブレットで撮っています。

どこへ行っても、どんな集いに参加しても、基本的に「写真におさめる」作業がついてまわります。

けれども、場合によっては撮影不可の時もあります。

昨日出席した「芸術に親しむ会」でも自衛隊の音楽隊演奏だったためか、

「不可」でした。

楽団の制服も格好良かったですし、独唱や演奏シーンも撮りたい気持ちに

なりましたが、NGであればいたしかたない。

そんな中、ふと思ったのです。

写真や映像がなかった時代は、全てを言葉で語っていたわけで、今でも書籍等は活字の力で表現しているのだと。

俳句や短歌、川柳などは、限られた文字数で映像をも連想させる広がりをもっています。

写真や映像に頼らない表現力を身につけるのも、大人のたしなみなのかもしれ

ません。

特に、「日本語の美しさ」はまだまだ学ぶべき奥行きがあると感じています。

4月から始めたツイッターも、写真の説明ではなく、「言葉の補足としての

写真」という位置づけで投稿する、或いは「言葉だけで伝える」力量を磨きたいものです。

2016年 11月 19日

今日のテーマは、とても難しい内容であることから、安易に語れないものだとは思いつつ・・・。

年金や雇用や子育て支援といった政策的な話をしたいのではありません。

昨今の出来事から、つくづく感じている素直な思いを書いてみたいだけ

なのです。

親が我が子を虐待する。

高齢ドライバーによる事故によって子どもが犠牲になる。

公職にある者が未成年者にわいせつ行為をする等の不祥事を起こす。

議員が、公金の不適切な使途によって辞職する。

これらが「珍しいことではない」という事実は、この先ずっと続いてしまうのだろうか・・・。

子ども達にとって、「こういう人になりたい」と思える大人がどれだけ存在するのか・・・。

地域の中で、定年後も様々な活動をされながら、生き生きと過ごされている

年配の方を何人も知っている私にとって、模範にしたい先輩方の存在は本当に

有り難いと実感しています。

歴史的な偉人の生き方を、書物から知って影響を受けることもありますが、

子ども達が直に接する大人達の中に、じわじわと栄養を注入するように、

その生き方を通して未来への希望を育めるような存在の有無は大きな違いになると思うのです。

果たして、自分は・・・といえば、決して偉そうなことは言えません。

しかし、自分の行動が「子ども達に見られても恥じない」と思えるものか

どうか、自問自答することくらいはできます。

先人への感謝と共に、後に続く者たちのために生きようとする。

慎ましい生活の中でも、各々の立場でそうした思いで暮らす大人の姿が、

子どもたち(=未来の大人)にとって、滋養となるに違いありません。

たとえ制度や箱物が充実しても、身近な「人」がどんなひとなのかが一番

影響する。

家庭・地域・社会の中で、どんな大人が子どものそばに居るのか・・・。

できることなら、太陽のようなポカポカした存在になりたいと思うのです。

2016年 10月 31日

今朝のテレビで、ゲーム音楽のオーケストラ演奏会のことが報じられて

いました。

子どもの頃にゲームを楽しんだ今の大人世代が、オーケストラの生の演奏で、

思い入れのあるゲーム音楽を聴くことができて、大変に感動するそうなのです。

ゲーム音楽専門のプロのオーケストラもあるということを私は初めて知り

ました。

「生の音」独特の力は様々な場面で感じます。

先日(23日)開催されたアクアラインマラソンでは、ゴール手前で地元の高校生によるブラスバンドの演奏で選手達のフィニッシュを応援していました。

また、翌日には陸上自衛隊木更津駐屯地にて「オスプレイ」騒音調査の現場に

行き、飛来するオスプレイの音等を側で確認することができました。

いずれも、決して映像だけでは伝わらない「生の音」を耳にすることで体感

できるもの。

「生の声」としては、25日~27日にかけて教育民生常任委員会で視察に行った

各自治体でも、調査事項に携わっている職員の皆さんの声をお聴きすることが

できました。

愛知県半田市では

「基幹相談支援センター」について。

豊橋市では

「ひとり親家庭学習支援事業」について。

そして、静岡県焼津市では

「慢性腎臓病の予防に向けた医療連携の

仕組みづくり」について。

今回の視察では、いずれの市でも担当者は

女性で、事業の経緯や成果・課題等に

ついて、中心となって進めてきた方が

力説される姿が印象に残っています。

「生の声」には、トーンであったり強さ

だったり、そこでしか聴けない本音などが

含まれているものです。

ネット上の活字や映像などの情報では得られない収穫を、現地視察では実感

できるからこそ足を運ぶ意味があると思います。

「生の○○」の中には、「臭い」というのもあると思うことが・・・。

今月6日に委員会視察でお邪魔した本市の

鎌足小学校では、学校給食の残渣を活用して液肥を作る事業を視察。

そこでメタン発酵槽の撹拌を実演して

下さった教頭先生が「心に残る臭い」と

おっしゃったものが、かなり強烈な香りで

ありました。

さらに、先日市民から寄せられた

「商業施設の駐車場内マンホールからの

悪臭」についての相談対応で、現場で確認

した臭いも体感しました。

この「臭い」というのも、その現場でしか

分からないものの一つ。

日々の活動には、こうしたリアルな「生」の○○と向き合うことが、とても大切なのではないかとつくづく思うのです。

2016年 10月 14日

私が通った中学校は、当時は決まった制服が無く、男子こそみんな学ランでしたが、女子はセーラー服やイートンやブレザーなど、様々なタイプの既製服を

着ていました。

卒業写真を見ると、なんだか統一感がなくて「うちの学校は変わっているなあ ・・・」と思ったものです。

そして、高校に至っては完全な私服だったので(野球部員だけが学ラン)、

みんな思い思いの普段着で通学していました。

私個人は、制服が好きなので、最近は女性消防団の活動服を着ると気が引き

締まる思いがしますし、新たに支給された「制服」はとても立派なもので、

試着しただけでも緊張感がわいてきました。

観る側としても、制服が揃っていると気持ちが良いもので、「統一感」を好む

のは私だけではないと思います。

また、着る側としては、チームの連帯感を深めるツールとして制服や

ユニフォームは重要なものかもしれません。

10月8日に参加した「第一回木更津ブルーベリーラン」では、議員チームは急遽結成されたために揃いのユニフォームはありませんでしたが、「襷」という1本の絆の重みを感じながら走ることができました。

※私の出走時は土砂降りの雨が降っていましたが・・・。

自分一人ではリタイアしそうな辛さも、「誰かと繋がっている」、「共有して

いる」という意識があることで、予想外の力を発揮できることを実感しました。

目前に迫った袖ケ浦市議会議員選挙(16日投開票)の遊説隊も、ボランティアの青年達がお揃いのジャンパーを身につけて、前田みちえ候補の実績を訴えて

います。

チームワークが強くなり、団結力が増すことに、「制服」(ユニフォーム)は

大きな役割を担っていると思うのです。

2016年 9月 4日

4月から始めたTwitterで日々の活動を記しているうちに、ブログや通信の作成を疎かにしてしまっている自分を反省しつつも、8月の諸行事も終わり、とうとう9月に突入してしまいました。

久しぶりのブログということで、夏の振り返りをまとめてみます。

毎年恒例、各地で開催された夏祭りは、どうにか天気ももってくれて、無事に

開催することができました。

年に一度のイベントは、何はともあれ

開催できることが大事です。

運営に携わる方々のご尽力には本当に

頭が下がります。

自分は、後片付けのお手伝い専門でしたが、一つ一つのお祭りが無事故で

終えられたことを確認して一安心です。

各種党活動も夏ならではのこともあります。

会派視察では、高岡市・富山市・岐阜市で勉強させて頂きました。

移動の電車では、ヨーロッパからの観光客が沢山いらして驚きました。

終戦記念日街頭と夏季議員研修会も定番で、研修会では、前日の大阪での研修会から駆けつけてこられた山口代表が、翌日に出発する中南米訪問への思いを

語って下さいました。

そんな中、イレギュラーな出来事も・・・。

8月25日からの9月議会を前に、パソコンが使えなくなるというトラブルが

発生し、結局新しいものを購入することに・・・。(※冷や汗をかきました)

今日の「防災週間街頭」でもふれましたが、地震といい台風といい、日本は

本当に災害多発国です。

秋は、体育祭・文化祭・敬老の集い・秋祭り等々沢山の行事が控えています。

各自・各地域で災害への備えを怠ることなく、無事故で秋の思い出を創って

いきたいと思います。

2016年 7月 11日

昨日投開票だった参議院選挙。

4月から始めたツイッターを活用しながら、長沢候補や公明党の実績等を

お伝えしてきました。

ツイッター上では、全国の地方議員が各々の日常活動を発信されていて、

大変に励みになることが多かったのですが、他陣営の支援者と思しき投稿者

による、綺麗ではない言葉の発信も見受けられました。

選挙戦は戦いであり、言論戦では訴え方にもカラーがあるようです。

いわゆるネガティブキャンペーンにはどうしても違和感がありますが、余りにも酷いやり方に対しては、黙していることは、悪を野放しにする意味で、悪の加担をしていることにも成りかねないのでは・・・?

私なりに、色々と悩みながらツイートする毎日でした。

話は変わって、7月9日は消防女性分団のメンバーで「上級救命講習」を

受けました。

4月に発足して以来、ほぼ全員が集うのは今回で2回目です。

勉強の他に実技やペーパーテストも

有って、皆で緊張感も共有しながら、

あれこれと打ち合わせをする中で、

時には意見の食い違いもありました。

話すタイミングや声の強さ、間合いなど、思っていることを上手く伝えるのは難しいものです。

それでも、目的(何のために)が

ぶれなければ、手段は幾らでも修正できるわけで、なんだかんだ言っても着地点が

見えてくるものだと思います。

どんな社会的関係であっても、

信頼できる関係を築くまでには時間が

かかることもあるでしょう。

思いの伝え方が、「上手くいかないこともある」という前提で、幾分かのミスで決めつけず、「修正することもできる

のだ」というゆとりを、自他ともに

もっておきたいと私は思うのです。

2016年 5月 8日

昔、『大事MANブラザーズバンド』というグループが、「それが大事」という歌

でヒットした記憶があります。

「♪それが~一番だいじ~」という歌詞のわりに、その前のフレーズで

「♪負けない事、投げ出さない事、逃げ出さない事、信じ抜く事」と列挙する

ものだから、「一番大事なことが多いではないかい!」という気持ちから、

私にとってはあまり好きになれない歌でした。

それが、ここ最近、大事なことはいっぱい有って、その時々に一番大事なことは変わってくるものだと感じています。

当然、人が変われば優先順位も変わるわけで・・・。

よく耳にする「1丁目1番地」もそうでしょう。

災害が起きたときの支援の在り方も時々刻々とニーズが変化し、ボランティアも

長期的になれば、関われる人とそうでない人がいます。

義援金も大切ですし、継続的な支援活動をする団体への支援金もなくてはなりま

せん。

ボランティア活動をするために現地に行く人に対して、交通費の助成をする

自治体もあります。

障がいのある人のサポートや、家族同様のペットのことも配慮が要ります。

本当に、大切なことはたくさん有るのです。

今回の地震を通して、ツイッター上で目にする全国各地の応援状況からは、

誰もが「自分のできることから何かしたい!」という思いでいることを感じる

毎日です。

「釜石の奇跡」で有名な群馬大学の片田教授がよくおっしゃっている

「最善を尽くせ!」という言葉は、災害時だけではなく、すべてに通じる言葉

だと思えてなりません。

そうすることが、大切なものを大切にすることなのかもしれません。

2016年 3月 31日

「別れの3月、出会いの4月」という言葉がありますが、卒業や人事異動などで新しい進路や新天地への引っ越しなどがある季節となりました

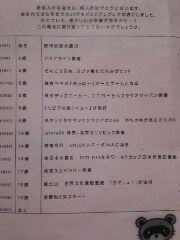

今月は、1日の3月議会代表質問(渡辺は20回目の議会質問で初めて会派代表質問をさせて頂きました)に始まり、6日の長沢議員(公明党参議院議員)時局講演会(南総文化ホール)や中学校の卒業式(11日)に参加しました。

木更津としては、木更津総合高校野球部が甲子園で準々決勝まで戦い抜いた

嬉しい出来事があり、世間を騒がす数々の事件等にげんなりする中でも、

地元を歓喜に沸かせてくれました。

市役所においては、7級職以上の管理職が、定年等により19人も退職する

という大々的な人事異動の時期を迎えました。(副市長に久良知氏が就任)

今日は、事務処理や市民相談対応のため、午前は駅前庁舎に午後は朝日庁舎へ行ったので、各部署において退職者への慰労の拍手やら送別のシーンが見受け

られました。

退職者の他にも、明日からは他部署へ移る職員も多く、これまでに様々な相談

対応に尽力して頂いた職員の皆さんに改めて感謝する一日となりました。

行政職は、数年単位で部署が変わり、まったく違う分野で働くこともあるため、たくさんの知識を短期間で習得しなければならないので、優秀かつ一生懸命な人でないと務まらないと思っています。

明日は、新しい上司・同僚・部下と仕事をすることになる方々にとっては、

期待と不安の一日かもしれませんが、私も新体制の木更津市役所職員の皆さんと共に、木更津の更なる発展のために精進してまいります!

2016年 2月 28日

今月は、勉強会や研修会・視察などじっくりと研鑽する機会がたくさん

ありました。

2月3日に参加した「公明党地域包括ケアシステム

推進本部第3回全体会合」では、全国から77名の

地方議員と10数名の国会議員が衆議院第二議員会館に参集し、3人の講師による研修を受けることができました。

議員会館に行くのは26年ぶりだったので、ついつい国会議事堂の写真を撮ってしまいました。

7日には、認知行動療法のワークショップ

(中野サンプラザにて)に参加。

ここでも全国各地から集った方々との交流もあり、

有意義な勉強会となりました。

ところ変わって、9日~10日は「広域行政等特別

委員会」の視察で、北播磨総合医療センターの運営

状況調査。

視察後に、神戸の「人と防災未来センター」を

見学し、阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓を

再確認することになりました。

12日は、木更津市議会議員会として、情報公開

制度についての勉強会を開き、清和大学の教授より

木更津市の特質と課題等についてご教示頂きました。

そして、13日には、党千葉県本部にて県下の1期・2期女性議員の研修会が

もたれ、先輩女性議員から自身の活動や体験を通したアドバイスを頂くことが

できました。

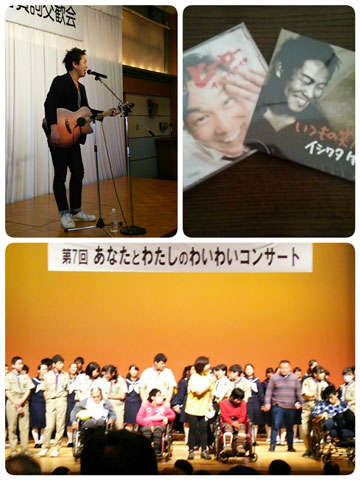

こうした、研修や勉強会といった機会も大変充実

したことはまちがいないのですが、6日に参加した賀詞交歓会でゲストとして歌を披露して下さった

イシワタケイタ氏(木更津出身のシンガーソング

ライター)のCDや、同日午後に君津文化ホールで行われたコンサート(障がいをもつ方々の音楽発表の集い)で聴かせて頂いた歌声から、色々なことを感じることもできました。

そして、今日はJ:COM木更津さん主催の清掃活動(駅西口から港エリアまで)に、大勢の参加者と一緒にゴミを拾いながら歩いてきました。

(開会セレモニーの挨拶で渡辺市長が「こんなに

たくさんの方に参加して頂いたのでゴミを探すのが

大変かもしれませんが・・・」と話されるほど、予想以上の結集でした)

私は、紅陵高校の各種部活動の生徒さんをはじめ、

海上保安庁の方々など若いメンバーが多いコース

だったので、おしゃべりを楽しみながら歩くことが

できました。

今月は16日から3月議会が始まっており、明後日からは一般質問もスタート

するというこの時期にもかかわらす、たくさんの市職員も参加していました。

木更津の未来のために、みんなで一緒に時間を共有しながら活動できることは、本当に貴重な機会だと思います。

自分は、3月1日に初めての代表質問に臨むわけですが、様々な学びの場で

感じたことや研鑽したことを踏まえて、未来につながる質疑ができるように

頑張ります!

2016年 1月 31日

今年に入ってから、様々な新しい取り組みがありました。

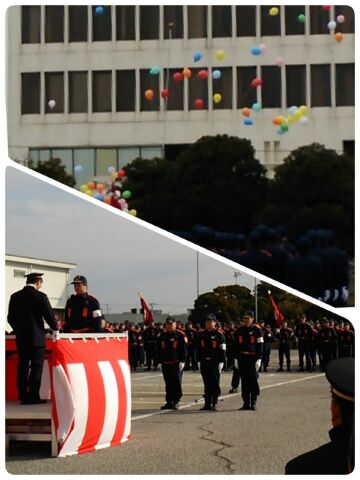

その一つが、17日に行われた消防出初式です。

例年は、成人式と同じ日のため、早朝の開催

でしたが、本年は別の日となり、開始時間も

10時からだったので、準備に幾分余裕ができたのではないかと思います。

そして、最も変わった点は、式の後の演習が、災害を想定した本格的な避難訓練になったことです。

大災害を想定し、次々に起きる状況の変化を

アナウンスしながら、それに伴う対応を各部隊がそれぞれの仕事をしていくもので、救急車・はしご車・ヘリコプター等が総動員。

建物の倒壊で閉じ込められた人を救助する場面

もあり、臨場感いっぱいの演習となりました。

そして、アナウンスだけではなく、映画「バックドラフト」(消防隊員が主人公の有名な映画)の音楽がBGMとして流れる中、ドラマチックに

隊員の動きが展開されて、本当に見ごたえのある訓練だったのです。

準備がどれほど大変だったことかと思いますが、有意義な内容になったことは間違いありません。

新しい取り組みのもう一つは、市の広報紙をアプリで見られるようになったことです。

[i広報紙]というアプリで1月号から閲覧でき、他の自治体の広報紙を見ることもできます。

木更津市では、先月HPをリニューアルしたばかりですが、情報ツールは本当に

日進月歩であることを痛感します。

さて、私の新たな取り組みとしては、日頃の

平日通学路安全指導で、黄色い旗を振っておりましたが、昨今多発する交通事故対策として、本日の週末交差点挨拶運動から、手作りの啓発プレートを持って立つことにしました。

プレートの端には公明党のキャラクター

「コメ助」の人形をぶら下げております!

今月に入ってから、市内で幼児とお母さんが

亡くなる大きな事故が有り、「交通事故多発

警報」が発令されています。

少しでもドライバーの安全意識が高まることを願いつつ、「オレンジおばさん」頑張ります!

2016年 1月 23日

「水を飲む際には、井戸を掘った人の苦労を思え」

という意味で広く知られているこの中国の故事を、改めて心に刻む日となり

ました。

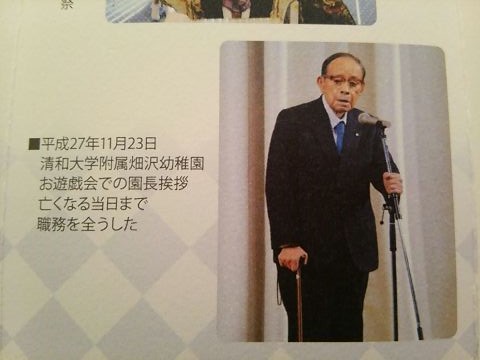

まさに、後世のために教育の井戸を掘り、ひたすら走り続け、95年の生涯に幕を閉じられた、故真板益夫先生(君津学園前理事長)の「お別れの会」が本日執り行われたのであります。

故真板先生は、木更津市名誉市民でもあられ、本日の会は市と学園の合同開催となり、

学校関係者の他、各界の沢山の方々から、先生を偲ぶお別れの言葉が贈られていました。

私は、各種行事の際に先生とお会いしたことがありましたが、そのご生涯については、今日

頂いたしおりを拝見して初めて知ることが

でき、今更ながらにそのご遺徳に感銘を受け

ました。

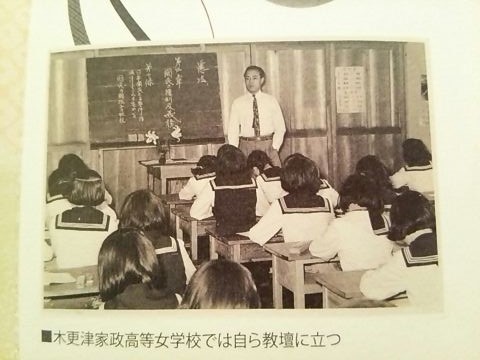

特に、終戦後間もない昭和21年に、木更津駅前で「木更津英語講習所」を

発足し、昭和26年には「木更津家政高等女学校」を開校されたこと。

さらに、平成9年に奥様を、平成11年に50歳のご長男を亡くされ失意の中で

ありながら、学園の発展に尽くされ、亡くなるその日まで現場に立ち続けられたことに、先生の教育に対する情熱を感ぜずにはいられません。

しおりの最後に記された実行委員長の「お礼の言葉」を一部抜粋させて頂き

ます。

・・・

故人は、先の大戦で九死に一生を得て故郷に戻り、そこに食うだけのために

狂奔する青年男女の姿を目の当たりにして、「日本の再建は教育以外に道は

ない」と心に誓ったことが、徒手空虚、孤立無援を顧みず、彼を学園建設の道へ進ませるきっかけとなりました。「どれほどの貧窮の生活の中からでも、

どうにかして立ち上がろうと懸命に努力する人の姿にこそ真に充実した生命の

輝きがある」との固い信念の下、「人や社会・国家のために自分の人生を生かしたいと願う強い意志を持った人間の育成」を神髄とする「まごころ教育」の理念を打ち出し、教育の道を全ういたしました。

・・・

2016年 1月 11日

今日の公明新聞2面の「20歳の君へ」という記事の中で、谷川俊太郎さんの詩「成人の日に」の抜粋が載っていました。

そして、全文を読んでみたくなり調べたところ、次のような詩であることを

知りました。

※谷川俊太郎詩集 「魂のいちばんおいしいところ」より

木更津市では、1370人の新成人が昨日成人式を迎えました。

会場に参加したのは全員ではありませんが、男子はどの子もイケメンで、女子は

皆きれいなお嬢さんに見えました。

私は、初当選以来、教育民生常任委員として成人式には毎年参加させて頂いて

おりますが、今年は、会場の関係により、2会場で計3回の式が行われました。

アカデミアホールにはTV局の取材もあったらしく、夕方以降のニュースで

木更津会場の青年達がインタビューに応えている様子を見ることができ嬉しく

なりました。

今日は、成人の日記念街頭演説を2か所で行いましたが、私は、話す内容だけ

でなく気をつけていることが有ります。

それは、背筋を伸ばすことです。

昨日の成人式の会場でも、努めて背筋を伸ばし、登壇者の方を見て話を聴く

ようにしました。

仮に、檀上の来賓がぼんやりとした顔で背中を丸めていては、「あんな大人にはなりたくないな」と思わせてしまいかねません。

年齢を重ねればそれなりの老いの姿にはなりますが、少なくとも、背筋を

伸ばし、人の話をきちんと聴き、誠実に自分の言葉で話す大人で在りたいと

思っています。